KYOSOの西村です。

2025年2月にSAPジャパン様主催の「Composable Enterprise Hands-on Workshop」に参加させていただきました。日頃からSAP BTPの開発業務に携わっている中で、SAP BTPを用いた新しい開発概念を学ぶ絶好の機会として本ワークショップに大きな魅力を感じ参加を決めました。 Composable Enterpriseという、これからのビジネスを支える重要な概念を、実際のハンズオンを通じて深く理解できたことは、とても貴重な経験となりました。

本記事では、このワークショップで得られた知識や気づきを皆様に共有したいと思います。

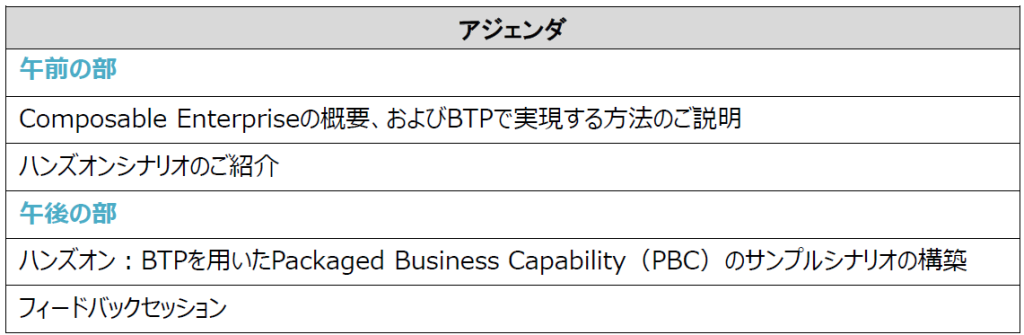

当日のスケジュール

Composable Enterprise と SAP BTP による実現方法

午前の部では、Composable Enterpriseの概念と、それをSAP BTP(Business Technology Platform)でどのように実現するかについて説明を受けました。

Composable Enterprise の概要

企業が最新のテクノロジーに迅速に適応し、競争力を維持するためには、システムや業務プロセスを柔軟に構築する必要があります。しかし、従来のIT環境ではシステムが密接に結合しており、迅速な変更が難しいという課題がありました。そこで重要となるのがComposable Enterpriseというアプローチです。

Composable Enterpriseとは、企業のシステムや業務プロセスをモジュール化し、柔軟かつ迅速に組み換えられる仕組みです。

BTP による実現方法

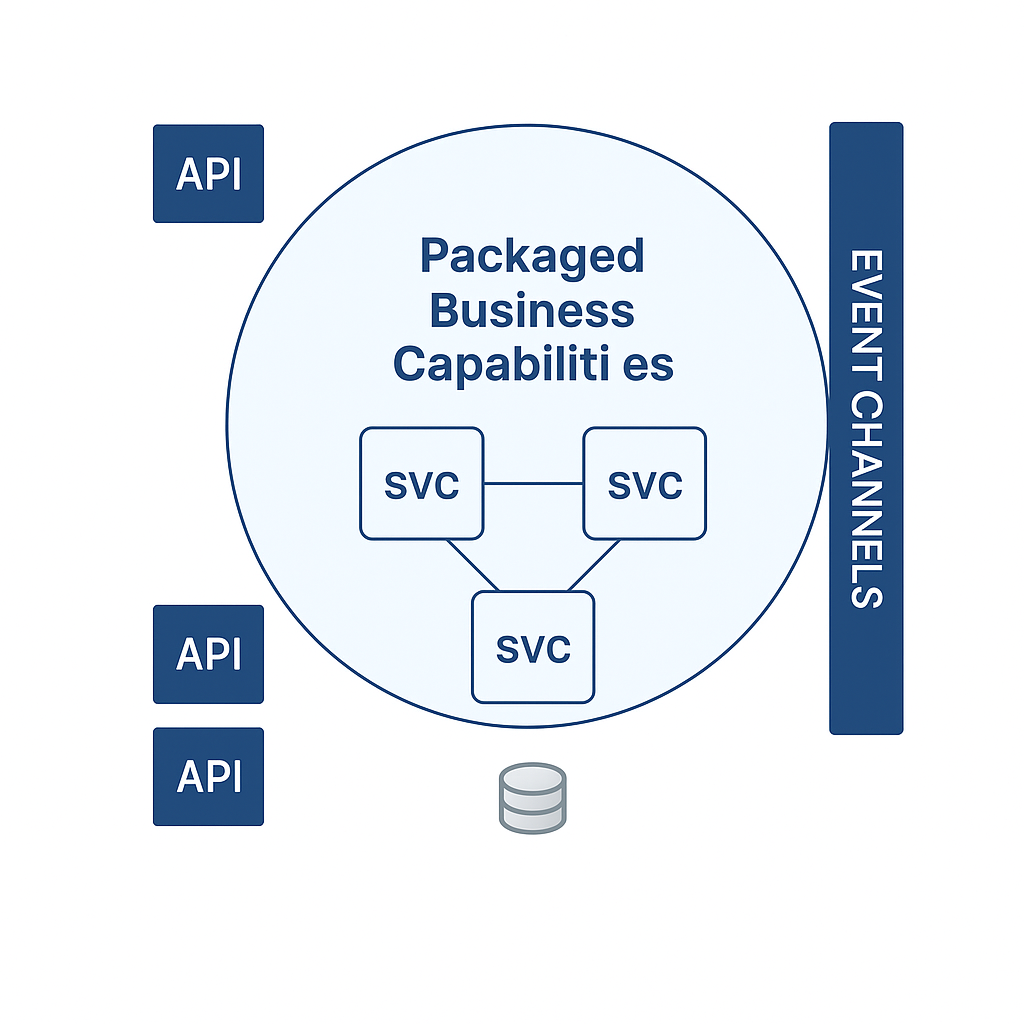

SAP BTPを活用することで、企業は業務用途に応じたPBC(Packaged Business Capabilities)を構築できます。

PBCとは、特定のビジネス機能を提供するために、事前に構築・統合されたモジュール型のソフトウェアコンポーネントです。PBCは単独のビジネス機能として機能し、APIを通じて他のシステムとも容易に統合できるため、新機能の導入や異なるベンダーのサービスとの連携をスムーズに行えます。

午後の部では、この概念を実践するために、実際に手を動かして体験(ハンズオン)をしました。

ハンズオン:GenAI Mail Insights の構築と実装

午後の部では、旅行代理店の顧客対応を強化することを例に、高度なメール分析と自動化ソリューションをBTP上で実装しました。

課題の整理

企業の顧客対応には以下のような課題があります。

- 手作業によるメール処理の負担

- 顧客インサイトの不足

- データ分析の非効率さ

- 言語の壁

- 応答時間の遅延

- 自動化不足と適応力の欠如

ソリューションの概要

これらの課題を解決するため、生成AIを活用したメール対応の自動化を実装しました。

- 大規模言語モデル(LLM)を活用し、メールの分類・感情分析・緊急度評価を実施

- 過去のデータを Embeddings によって管理し、一貫したカスタマーサービスを提供

ハンズオンの内容

今回のハンズオンは、事前に提供された資料をもとに各自で進める形式でした。基本的には、あらかじめ用意されたコードの内容を理解しつつ、不足している設定を補完していく形で進行しました。

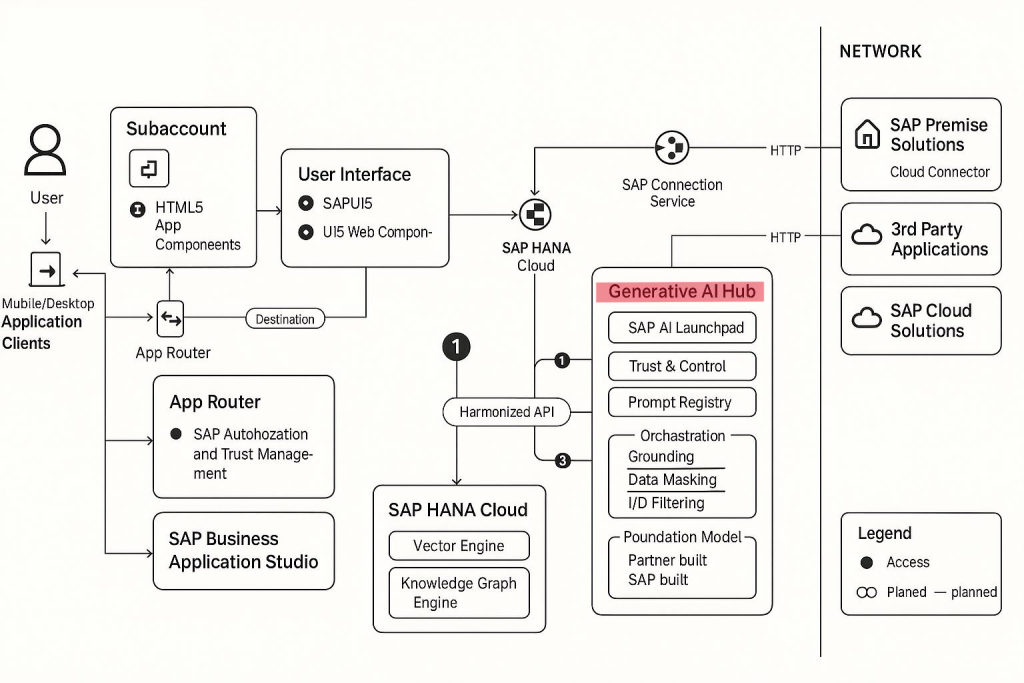

作成したシステム構成は以下の通りです。

生成AIを活用したメール対応の自動化の処理にあたるのが「Generative AI Hub」の箇所で、これは上記で説明したPBCにあたります。パッケージ化されたシステムになっており、API通信でデータのやり取りをすることが可能です。

従来のシステム構成では、生成AIツールのような機能を1つのシステム内に組み込む形で構築していたため、各機能が密接に結び付いており、他のシステムで活用する場合には再度組み込み直す必要がありました。このような構成では、機能の再利用性や拡張性に課題があり、効率的とは言えません。

そこで今回のように、生成AIツールをPBCとして独立したパッケージ化を行うことで、API通信のみで機能を呼び出せるようになり、他のシステムでも容易に活用できる、より汎用性の高い構成が実現可能となります。

今回のハンズオンでは、生成AIを活用したメール対応の自動化をPBCとして構築しましたが、このようなPBCを複数組み合わせることで、より高度で革新的な機能を効率的に開発・展開できると実感しました。

まとめ

今回のワークショップを通じて、Composable Enterpriseがビジネスニーズの変化に柔軟に対応できるモジュール単位のシステムアーキテクチャであることを深く理解しました。PBCの活用により、従来の密結合なシステムと比較して、迅速かつ柔軟な業務改善が可能となり、企業の競争力向上に直結することを学びました。

また、特定のベンダーに依存せず最新技術を柔軟に取り入れられる点は、システムの拡張性と持続可能性の面でも非常に有効なアプローチだと感じています。現段階では、Composable Enterpriseを実業務にそのまま適用することはは容易ではないものの、導入によってシステム運用コストの削減や拡張性の向上に大きく貢献すると期待されます。今後は、AIモデルの高度な調整や他業務プロセスへの応用も視野に入れ、より実践的な活用を探求していきます。DXが加速する中で、Composable Enterpriseは今後ますます注目される選択肢となるでしょう。

しかし、同時に大きな課題も見えてきました。それは、PBCをどの粒度でモジュール化し、その設計思想をどう確立するかという点です。これを実務レベルに落とし込むには、相当な学習コストが必要だと感じています。さらに、現行の密結合なシステムをComposable Enterpriseの考え方で再構築することは困難だと感じました。既存システムでは機能間の依存関係が複雑に絡み合い、影響範囲の特定が難しいため、PBCとして機能を切り出す作業は容易ではなく、現在のシステムでこれを実行するのはリスクが高く、非現実的だと考えています。

とはいえ、このアプローチがもたらすシステム運用コストの削減や拡張性の向上といった長期的なメリットは非常に魅力的です。実際に導入され定着するまでにはまだ時間がかかると思いますが、今回の学びを基に、さらに知識を深め、KYOSOがこの概念の先駆者として実務で活かせるよう具体的な設計や導入方法について探求を続けていきたいと考えています。

投稿者プロフィール

-

2022年度新卒入社。以来、SAP BTP(Business Technology Platform) 上でのWEBアプリケーション開発に携わっています。

主にフロントエンドでは JavaScript や SAP UI5 を用いてユーザーインターフェースの構築を行い、バックエンドでは Java を活用した処理開発を担当しています。また、CAP (Cloud Application Programming) モデルを用いた開発にも従事しており、SAP BTPの持つ多様なサービスを組み合わせながら、お客様のビジネスニーズに応える使いやすく効率的なアプリケーションの実現を目指しています。